|

|

|

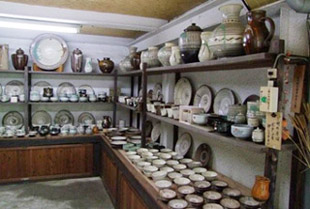

| 打ち刷毛目や飛び鉋、櫛描き等が施された小鹿田焼の定番がズラリと展示され、どれにしようか迷ってしまいます。 |

小鹿田焼では最もポピュラーな技法の飛び鉋と櫛描きが施された坂本義孝さんの代表作品。 |

|

|

| 約40年の経験を持つ小鹿田焼の陶工・坂本義孝さん。作業は全て蹴ロクロを用い、慣れた手付きでみるみる土の塊を皿へと変化させていきます。 |

|

|

|

| わずか8秒、目にも止まらぬ速さで飛び鉋の装飾が施され、このように桟板に乗せられて行きます。 |

|

|

|

| 打ち刷毛目用のはけも多種多様 |

打ち刷毛目(うちはけめ) |

|

|

| 成形直後に化粧泥を塗ります。さらに口縁に小さな木片を用いて櫛描きを施していきます。計算して描くわけでもなく、櫛描きを2周させることで見事なバランスの取れた模様が出来上がります。 |

|

|

|

|

|

| 粘土は鉄分の多い赤土です。年に2回地元の山から採掘して10軒で均等に分けます。 |

水力を利用してししおどしの要領でキネが打ち落とされ、約1ヶ月程で出来上がります。 |

|

|

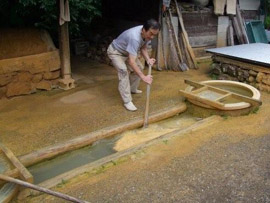

| 唐臼で粉砕された粘土は水槽に入れ水簸(すいひ)を行い不純物や砂利などを取り除きます。 |

その後、「おろ」に溜められ、水を抜きます。 |

|

|

| さらに、粘土の乾きを調整するため専用の窯の上へと移動されます。 |

約2ヶ月をかけこのような手順を経て成形に適した粘土が作られます。 |

|

|

|

釉掛けは女性の仕事です。 素焼をしない小鹿田焼ではこのように柄杓によって流し掛で釉薬が施されます。 |

|

|

| 窯詰めを効率よくするために8枚程度の重ね焼きが行われます。その為、高台のある部分の釉は剥がし、くっつかない為の処理が行われているので焼き上がりは白い化粧泥が露出しています。 | |

|

| 本焼が行われる登窯。本焼は35〜6時間、1250℃〜1300℃で、3月(初窯)、5月、8月、10月と正月前の年5回行います。還元焼成は、土の性質上割れやすいため、薪を用いた酸化焼成をします。 小鹿田は電気やガスなどの動力や燃料を使用しないため、土づくりは水、成形は足、窯焚きは薪と、全てが自然であり、手仕事で行われます。 |

|

|

| 住所 | 大分県日田市源栄町皿山(小鹿田の里内) |

| TEL | 0973-29-2449 |

| アクセス | ・JR日田駅より日田バス「皿山」下車、徒歩1分 ・九州自動車道日田ICより25分 |

※掲載情報は変更される場合がありますのでご利用の際は事前にご確認ください