1933(昭和8)年に新潟県・佐渡の無名異焼窯元の長男として生まれた三浦小平二氏は、東京芸大の彫刻科を卒業しました。 卒業後、いったん故郷に帰るものの、家業を継いで5代目とはならず、島を飛び出します。

その後、京都や多治見でやきものの修業を積み、芸大の陶磁研究室の副手に就きました。 しかし、副手といっても当時は無給。 経済的にも安定せず、苦しい生活が続きました。

また、日本伝統工芸展に作品を応募しても落選が続く、苦渋の時代でした。

落選の理由を考えながら、自作を客観的に眺めると、無名異焼の素材や技術に固執したばかりに、表現の幅が狭くなっていることに気がつきました。 もっと広い視野に立って仕事をしよう、と思ったといい、そしてこのことが転機となりました。

|

2点とも「鉄絵茶碗-ホロホロ鳥文-」

左 高7.3 径15.0㎝、右 高6.0 径12.6㎝ |

焼締め、鉄絵、灰釉、黄瀬戸…など多岐な作風を経て、1970年代のはじめ頃に鈞窯・辰砂に行き着きます。 鈞窯は藁灰釉を展開した結果としてあり、藁灰を厚掛けし銅を入れて還元焼成すると、辰砂になります。

そのことと、灰釉を施して還元焼成した「灰釉小鉢」が、たまたま越州窯風な青磁に焼きあがった経験とが重なり、将来の青磁への道が少しずつ定まっていきました。

鈞窯も青磁も、基本は同じ灰釉でした。 つまり、灰釉を厚く掛けて還元焼成すれば、青磁になったのです。

その後、台湾の故宮博物院で官窯青磁の逸品を見て作域に活かし、一層深みのある作品が焼成されるようになりました。 そして、伝統工芸展で文部大臣賞を受賞(1976年)するなど、ようやく青磁作家としての頭角を現すようになりました。 すでに、43歳になっていました。

同時に、その頃から中近東諸国やアフガニスタン、中国など、シルクロードへ取材の旅をするようになりました。 そしてその成果は、青磁に色絵を施した独特の作品に結実しました。

砂漠の民や風物が暖かい視線で捉えられ、それらが色絵と染付、さらに青磁で美しく表現された作品には、三浦小平二氏の構築する固有の世界観があります。

故郷・佐渡の土、悩みながら試した多様な技法と作品、そして旅をしつつ描いたスケッチや大きな感動など。 それらすべてが渾然一体となって、人間国宝・三浦小平二氏の至高の青磁作品となって完成しています。

|

|

|

|

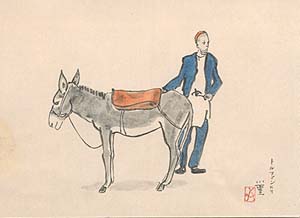

上:軸装「トルファンにて」(部分) 縦34.7 横45.5㎝

トルファンは「吐魯番」と書き、中国北西部の辺境の地・新彊ウイグル自治区にある盆地です。各々の土地の人物や風物が生き生きと活写され、微笑ましささえ感じられるのが、これらの絵の特徴です。

左:軸装「ヘラートへの道」 縦72.7 横56.0㎝

イランに近いアフガニスタン西北部にある都市・ヘラート。ラクダに揺られる母子が実に愛らしく描かれています。 |

|

|

国立近代美術館工芸館所蔵作品

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:2002年「三浦小平二展―知られざる世界―」 |

|