|

|

上野焼は豊前小倉藩主細川忠興が朝鮮陶工・尊楷(そんかい)に城下で開窯させたのが始まりとされています。数年後には近郊の上野釜ノ口に移り「上野焼」と呼ばれるようになります。藩主忠興が国替えになってからも次の小笠原氏に引き継がれ、明治維新まで藩の御用窯として栄えました。

茶人・小堀遠州が茶器を作るために 全国七ヶ所の窯元を選定した遠州好み七窯(赤膚・上野・高取・古曽部・志戸呂・膳所・朝日)の一つに数えられています。

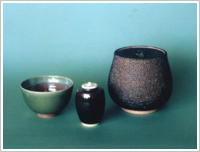

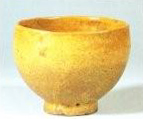

初期には土灰釉・藁灰釉・鉄釉を用いていましたが、後に白釉に銅緑釉や三彩を掛けた作風が特色となりました。伝統的な緑青流しは、深い青緑色の釉が薄造りの白い肌の上をつたい神秘的な模様を作り出します。時代とともに様々な技法が取り入れられ、現在では多種多様な色と肌を持つのも上野焼の特徴といえるでしょう。(タイトル写真協力:福岡県東京事務所)

|

|

|

| 茶碗 (菜園場窯) |

耳付四方水指 (釜ノ口窯) |

三島手茶入 (皿山本窯) |